Ja, aber ganz konkret. Inklusive Auswertung von 50 zertifizierten Gebäuden.

Ja, aber ganz konkret. Inklusive Auswertung von 50 zertifizierten Gebäuden.

Im November 2021 hat die DGNB eine neue Studie zu CO2-Emissionen von Bauwerken veröffentlicht. Ein zentrales Ergebnis: Gut ein Drittel aller Treibhausgasemissionen eines Gebäudes entstehen vor der tatsächlichen Nutzung – bei der Herstellung und Errichtung. Und worin liegen die Hebel zur Reduktion? Laut Studie hauptsächlich in der Bauweise, den Bauteilen mit großer Masse und der Nutzungsdauer der Baustoffe.

CO2-Emissionen müssen laut KlimaforscherInnen jede Dekade halbiert werden

Laut Studie des DGNB wurden in der Energieeffizienz von Neubauten in den letzten Jahren bereits große Fortschritte gemacht. Nun müsse der Fokus der kommenden Jahre auf die Treibhausgasemissionen gelegt werden, um auch hier nennenswerte Einsparungen zu erzielen. Motivation für die DGNB ist laut eigener Aussage, eine Datengrundlage und Orientierung für Planende und Auftraggebende zu schaffen, um die Diskussion mit konkreten Zielen für 2030 anzustoßen.

Lebensdauer von hoher Bedeutung

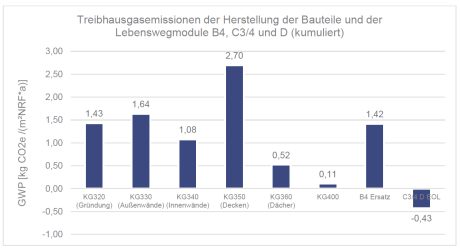

Die DGNB-Studie hat stichprobenartig 46 Büro- und vier Wohngebäude unterschiedlichster Konstruktionsweise aus dem eigenen Pool ausgewählt und ökobilanziell ausgewertet. Die gute Nachricht? Mit einem Mittel von ca. 440 Kilogramm CO2e/m2 schneiden die Gebäude etwas besser ab als der bisherige Referenzwert, den die DGNB für Neubauten definiert hat. Allerdings sei diese Zahl in Hinblick auf die Klimaschutzziele immer noch viel zu hoch. Laut Dr. Anna, Braune, die den Bereich Forschung und Entwicklung der DGNB leitet, müssten wir sehr viel ambitionierter sein, wenn wir es mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinten. Positiv für den Baustoff Ziegel: Die Studie hat gezeigt, dass die Nutzungsdauer der Bauteile eine wichtige Rolle spielt. Die mit dem Austausch von Bauteilen verbundenen Treibhausgasemissionen liegen ungefähr gleichauf mit denen der Gründung.

Weitere Studien sind bereits in Planung

In der Studie wurden Bauweisen, Bauteile oder auch Lebenszyklusphasen miteinander verglichen und ausgewertet. Auch wenn in dieser vorliegenden Studie die drei Holz- und Holzhybridbauten sehr gut abgeschnitten haben, zeigt die Lebenszyklusbetrachtung, dass diese Konstruktionsart nicht per se besser ist als jeder Massiv- oder Stahlbetonbau. In fast allen Belangen gilt, dass sich in jedem Fall die Einzelfallbetrachtung der Gebäude lohnt. Festzuhalten ist, dass die Studie zwar eine wichtige Einordnung zu den CO2-Emissionen eines Bauwerks liefert, aber auch weiteren Forschungsbedarf identifiziert. Beispielsweise die Wechselwirkungen zwischen Bauwerk und Nutzung mit Blick auf den Lebenszyklus und der CO2-Fußabdruck der Gebäudetechnik steht weiter auf der Forschungs-Agenda des DGNB.